samedi 7 janvier 2012

samedi 7 janvier 2012

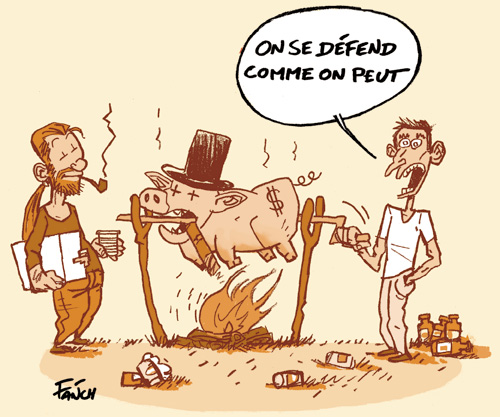

Par Fañch Ar Ruz, samedi 7 janvier 2012 à 15:47 :: Comme des porcs ! :: #564 :: rss

Notre livre en ligne

Vous pouvez aussi le lire en entier ici et/ou l'acheter là

Ce mois-ci, la préface et l'introduction du livre :

La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l’ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des producteurs par eux-mêmes.

Tandis qu’il importait d’amputer les organes purement répressifs de l’ancien pouvoir gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même, et rendues aux serviteurs responsables de la société. Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait « représenter » et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d’ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. Et c’est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d’affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place et, si elles font une fois une erreur, elles savent la redresser promptement. D’autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l’esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique.

[…] La Constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu’alors absorbées par l’État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût été le point de départ de la régénération de la France. […] L’existence même de la Commune impliquait, comme quelque chose d’évident, l’autonomie municipale ; mais elle n’était plus dorénavant un contrepoids au pouvoir d’État, désormais superflu.

[…] La Commune a réalisé ce mot d’ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ces deux grandes sources de dépenses : l’armée et le fonctionnarisme d’État. Son existence même supposait la non-existence de la monarchie qui, en Europe du moins, est le fardeau normal et l’indispensable masque de la domination de classe. Elle fournissait à la république la base d’institutions réellement démocratiques. Mais ni le « gouvernement à bon marché », ni la « vraie république » n’étaient son but dernier ; tous deux furent un résultat secondaire et allant de soi de la Commune.

[...] La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité des intérêts qu’elle a exprimés montrent que c’était une forme politique tout à fait susceptible d’expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des expropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du travail. Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un leurre. La domination politique du producteur ne peut coexister avec la pérennisation de son esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques sur lesquelles se fonde l’existence des classes, donc, la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur, et le travail productif cesse d’être l’attribut d’une classe.

[…] C’est une chose étrange. Malgré tous les discours grandiloquents, et toute l’immense littérature des soixante dernières années sur l’émancipation des travailleurs, les ouvriers n’ont pas plutôt pris, où que ce soit, leur propre cause en main, que, sur-le-champ, on entend retentir toute la phraséologie apologétique des porte-parole de la société actuelle avec ses deux pôles, capital et esclavage salarié (le propriétaire foncier n’est plus que le commanditaire du capitaliste), comme si la société capitaliste était encore dans son plus pur état d’innocence virginale, sans qu’aient été encore développées toutes ses contradictions, sans qu’aient été encore dévoilés tous ses mensonges, sans qu’ait été encore mise à nu son infâme réalité. La Commune, s’exclament-ils, entend abolir la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns. Elle visait à l’expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd’hui essentiellement moyens d’asservissement et d’exploitation du travail, en simples instruments d’un travail libre et associé. Mais c’est du communisme, c’est l’ « impossible » communisme ! Eh quoi, ceux des membres des classes dominantes qui sont assez intelligents pour comprendre l’impossibilité de perpétuer le système actuel - et ils sont nombreux - sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et une duperie ; si elle doit évincer le système capitaliste ; si l’ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous son propre contrôle et mettant fin à l’anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très « possible communisme » ?

[…] La classe ouvrière n’espérait pas des miracles de la Commune. Elle n’a pas d’utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes. Elle n’a pas à réaliser d’idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s’effondre.

Karl Marx, La Guerre civile en France

2001. Début de siècle, nouveau millénaire et naissance d’une amitié entre deux enragés qui ont le communisme vissé aux tripes. Le premier est compagnon de route de Ligue communiste révolutionnaire. Fier de son trotskysme, il dessine pour esquisser les contours d’une autre société et vomir le système capitaliste. Le deuxième est alors un jeune militant du P.C.F et des Jeunesses Communistes qui s’accroche à son parti malgré des doutes grandissants qu’il tente d’exprimer en les couchant sur le papier.

Comme toutes les rencontres, celle-ci fut complètement improbable. Il y a toujours quelque chose qui tient du miracle dans le hasard. Bon, le hasard fut un peu bordélique et pas très discret. Une soirée insipide dans laquelle ils n’auraient dû se trouver ni l’un ni l’autre. Subitement, le breton trotskyste qui tape un coup de sang et se dresse pour chanter l’Internationale et le jeune communiste en difficulté avec la discipline de parti qui reprend la rengaine à l’autre bout de la salle dans une mer d’indifférence. Les tables se rapprochent, les verres se remplissent et s’entrechoquent, la conversation démarre sur des chapeaux de roue… le tour est joué. Ça aurait pu tourner au dialogue de sourds entre un vilain stalinien et un méchant gauchiste. Mais il y eu une étincelle, la certitude immédiate de reconnaître un frère, un amour immodéré pour l’auto-dérision et surtout la conviction partagée qu’une société sans classes, de démocratie réelle, ça devait et ça pouvait exister.

Commence alors un voyage fraternel et militant : les discussions houleuses et bien arrosées qui rapprochent, les combats politiques menés ensembles, les gueules de bois, les colères, les doutes et les frustrations : 2002, la Palestine, le capitalisme qui triomphe et la gauche radicale qui n’en finit pas d’être lamentable, Sarkozy qui fait du Le Pen et du Thatcher appliqué… et toujours rien à l’horizon pour faire péter tout ça…

Au fil de leurs échanges, ils se sont pourtant bien souvent bousculés. Le trotskyste enfonça le nez de l’héritier du stalinisme dans le caca : les compromissions du P.C.F, qui sombre dans le réformisme alors que la Ligue prône la révolution permanente, les résistants dissidents assassinés, les gros bras de la CGT pas toujours amicaux avec leurs camarades de la LCR dans les manifs. Et surtout, cette vérité qui ébranle lorsqu’on l’accepte : le communisme n’était pas la propriété du Parti communiste français. Il y avait d’autres manières de l’être et d’autres espaces où vivre authentiquement cet engagement. Le J.C. encore tendre se sentait communiste bien plus qu’homme d’appareil, et malgré son jeune âge, il avait un certain goût, un peu pervers, pour les vérités qui donnent des hémorroïdes. Il encaissa le choc, mâchonna longuement les salves assénées par son camarade. Le doute envers son parti se métamorphosa en distance grandissante… pour déboucher sur une rupture définitive. Mais il n’adhéra pas à la LCR pour autant.

Au fil des discussions la critique changea de camp.

Si la Ligue est si démocratique, pourquoi Krivine est-il resté aux commandes pendant 40 ans ? Au-delà des différends historiques, le P.C.F et la LCR ne sont-ils pas des frères jumeaux ennemis sortis des mêmes entrailles ? Ne partagent-ils pas les mêmes conceptions élitistes et inégalitaires du pouvoir, calquées sur le modèle de l’État bourgeois où il y a ceux qui décident et ceux qui exécutent ? Ne portent-ils pas la même vision du changement de société portée par une avant-garde qui ne se trompe jamais, par un parti qui se comporte comme le nombril du monde et jauge tout à l’aune de ses intérêts ?

Pourquoi ces organisations ont-elles passé des décennies à vouloir construire un socialisme dans lequel c’est l’État, toujours en surplomb de la société, qui assure la socialisation de la production et la répartition des richesses ?

Pourquoi ne pas avoir promu un communisme où l’ensemble de ceux qui façonnent la société jour après jour s’associent librement pour faire exploser les classes sociales et forcer la politique à redescendre sur terre en prenant leurs affaires en main et en faisant dépérir l’État ?

Bien en amont du stalinisme, ces partis n’ont-ils pas condamné tout espoir de révolution en adoptant les armes de leurs ennemis pour les combattre, en voulant prendre le pouvoir au lieu de le bouleverser profondément dans ses formes et son contenu, pour qu’il cesse de produire de la domination et génère enfin de l’émancipation ? En s’aventurant sur ce chemin, n’est-ce pas le mouvement ouvrier qui a finalement été pris par le pouvoir ?

Et ce fut au tour du trotskyste de prendre cher et de se dépatouiller avec ses contradictions. Sans être d’accord avec toutes les saillies de son camarade, il concédait que ses critiques n’étaient pas complètement illégitimes.

Les discussions ne remplacent jamais l’expérience. C’est finalement l’aventure du Nouveau parti anticapitaliste qui acheva de rapprocher les deux camarades. Ils étaient assez en accord pour s’entendre sur le fait qu’il fallait quelque chose de nouveau pour foutre en l’air le capitalisme. La L.C.R prenait l’initiative de se dissoudre pour proposer à toutes les bonnes volontés non résignées de construire un nouveau parti. Pourquoi ne pas relever le défi ?

En 2009, les deux frangins retroussaient leurs manches et avec tant d’autres, ils entraient dans la ronde du processus constituant du NPA.

En 2010, comme tant d’autres, ils prenaient leurs jambes à leur cou et quittaient une organisation où tout, du débat politique en passant par les choix sur les modes de fonctionnement, avait été confisqué par la Direction de la L.C.R ; avec le consentement de pas mal de nouveaux adhérents bien naïfs… ou déjà vérolés par la discipline et le carriérisme. Les vieilles certitudes, les pratiques pourries, mais bien rodées, et les logiques d’appareil s’étaient imposées. La reproduction de l’existant l’avait une fois de plus emporté sur l’émancipation.

Au contact de la réalité, les intuitions qui s’étaient tortueusement et douloureusement frayées un chemin à travers des nuits de conversations passionnées avaient trouvé une retentissante mais amère confirmation.

2011. L’amitié est toujours là, plus que jamais, le communisme aussi, toujours viscéral, mais débarrassé de toute attache à des boutiques partisanes incapables de se hisser à la hauteur d’une révolution pourtant plus que jamais nécessaire. Un communisme « SDF », désespérément en attente d’une organisation commune novatrice qui fabriquerait enfin de l’émancipation. Alors les deux camarades ont décidé d’utiliser mots et dessins pour raconter, sans complaisance et sans concessions, cette décennie telle qu’ils l’ont vécue et peut-être telle que vous-même, vous l’avez traversée : une décennie de la défaite, notre défaite… qui ne doit pas s’éterniser jusqu’en 2020.

Commentaires

1. Le samedi 7 janvier 2012 à 21:38, par logeek

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.