samedi 21 janvier 2012

samedi 21 janvier 2012

Par Fañch Ar Ruz, samedi 21 janvier 2012 à 05:49 :: Comme des porcs ! :: #566 :: rss

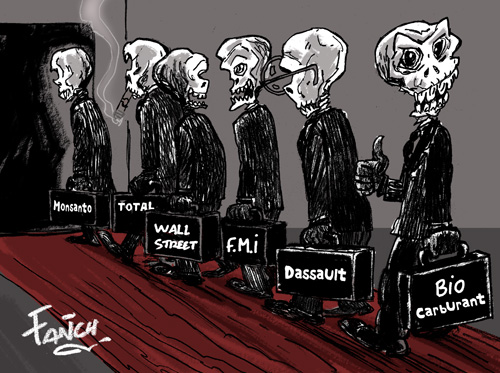

Ils se servent comme des porcs ! premier chapitre

Vous pouvez aussi le lire en entier ici et/ou l'acheter là

Ils se servent comme des porcs...

Malgré tout, un sentiment de frustration subsistait. Les grandes victoires localisées ne suffisaient plus. Pas un recoin du monde, pas la moindre activité humaine ne devaient échapper au règne de la propriété privée. L’appétit vorace des actionnaires pour des profits toujours plus rapides et gigantesques ne pouvait pas souffrir de limites. Et en cette fin de XXème, même si le carnage était déjà bien avancé, il en restait des acquis sociaux à pulvériser, des services publics à dépecer et des travailleurs à exploiter !

La solution pour parachever le pillage passait par la construction de nouvelles structures économiques taillées pour la prédation à grande échelle et dotées d’armes de privatisation massive. C’est ainsi que dès sa création en 1994, la nouvelle Organisation mondiale du commerce sortit de ses manches l’Accord général sur le commerce des services. Par l’entremise de la déréglementation économique mondiale, il s’agissait de donner un coup de pouce aux gouvernements risquant d’être ralentis par un peuple retors ou nourrissant quelques états d’âme à l’idée de transformer entièrement leurs sociétés en immenses casinos.

La grande razzia prenait la forme de négociations au cours desquelles chaque État était sommé de présenter volontairement sa liste de services à brader, jouant ainsi à la marchande avec l’ensemble des activités qui façonnaient la vie de leurs populations : l’accès à l’eau, la production et la distribution des énergies, l’éducation, la santé, le logement…

Loin de s’en tenir à la captation des rapports sociaux, la mise en privé a accéléré son emprise sur le vivant. Les nouveaux droits intellectuels, apparus dans les années 1980, ont fini par prendre de plus en plus d’importance. Ils ont rendu possible la multiplication des brevets.

Pour les capitalistes, il s’agissait de pouvoir s’approprier une richesse gratuite, abondante, et qui possède la capacité de s’autoreproduire. Alors qu’elle était jusqu’à présent un bien commun, la vie elle-même est maintenant transformée en capital. Alors que depuis des millénaires, les semences, cultivées et reproduites, permettaient aux paysans d’assurer leur autosubsistance, elles sont désormais une source de valorisation sans fin entre les mains d’une poignée de transnationales.

La privatisation du vivant marque l’entrée dans une nouvelle phase, morbide, de l’histoire du capitalisme. Le culte de rationalisation à outrance, la volonté d’éradiquer jusqu’au hasard pourtant inhérent au développement de la vie, l’acharnement à sélectionner les espèces les plus compétitives, mènent tout droit à un appauvrissement radical de la diversité biologique.

La frénésie du brevetage provoque une augmentation des prix des produits. En multipliant, parfois jusqu’au délire, les droits de péage pour une même plante (le Golden Rice, variété de riz génétiquement modifié, croule sous 72 brevets !), cette inflation des droits de propriété entrave considérablement la production et la mise en culture. En s’appropriant la vie, le capitalisme coupe les êtres humains de leurs attaches biologiques. Il les arrache au terreau sur lequel ils ont pu, au fil des générations, élaborer leurs cultures et tisser leurs rapports sociaux. Le désir de valorisation du Capital dégénère désormais en véritable pulsion de mort.

L’OMC comptant 153 membres en 2009, autant dire que le capitalisme tutoie enfin son vieux rêve d’enserrer le monde entier dans ses tentacules. Le marché a enfin ses petites « mains invisibles » libres de faire les poches de tous les pauvres, les travailleurs et les dominés de la planète. Le FMI fignole la manœuvre en creusant l’endettement des pays du sud et en resserrant les chaînes qui les entravaient déjà. Il leur prête de l’argent à l’expresse condition qu’ils approfondissent la transformation libérale de leur économie alors même que c’est cette logique qui les entraînait vers l’abîme.

Même l’État, conspué par la bourgeoisie mondiale lorsque qu’il se mêle de justice sociale ou de régulation économique, a sa partition à jouer dans cette histoire. Il voit ses fonctions de flic et de maton de la société enfler jusqu’à faire de lui une bête répressive boursoufflée, un chien de garde capable de jouer des crocs dans le cas où la populasse toujours rétive au progrès viendrait perturber le cours harmonieux du destin, un fidèle clébard chargé de superviser la chasse à l’homme contre des ennemis imaginaires pour tenter de détourner la colère du peuple des miches des riches et du patronat. D’ailleurs, de quoi devrait-il se plaindre le bas peuple ? Les métros londoniens privatisés innovaient en bousillant les passagers au lieu de les transporter. Des compagnies d’électricité privatisées égaillaient les soirées californiennes en concoctant des nuits thématiques « sans lumière ». Le démantèlement des structures publiques de santé permettait à l’Afrique de s’offrir une régulation démographique bon marché. Le complexe agro-alimentaire mondial faisait flamber les prix des denrées alimentaires de base et aidait ainsi des millions de personnes à garder la ligne…

Le grand problème des pauvres, c’est qu’ils ne sont jamais contents ! La logique du tout-privé est enfin en passe de devenir universelle, et eux ils gâchent la fête en faisant la gueule, incapables d’entrevoir leur bonheur dans le pouvoir et le profit de quelques-uns. Quelle bande d’égoïstes !

Privé. Voici ce que devient le monde humain dans une métamorphose hideuse aux deux facettes indissociables. Alors qu’une petite clique de sinistres alchimistes, avides de le changer en or, l’accapare chaque jour un peu plus, le monde nous échappe peu à peu. Il se dérobe sous nos pieds, nous offrant de moins en moins les moyens de prendre appui sur lui pour vivre, créer, construire, inventer et nous projeter vers l’avenir. Inexorablement, Nous nous trouvons menacés d’être privés du monde et par la même occasion privés de nous-mêmes, voués à l’impuissance.

Il ne faudrait pas en conclure qu’il n’existe aucune réaction de la part de ceux qui subissent cette violente agression des logiques capitalistes. La fin des années 1990 et toute la décennie 2000 sont marquées par la montée en puissance de la résistance mondiale aux politiques libérales. De Seattle à Gène en passant par les mouvements français contre le saccage du système de retraite par répartition, des bastons mémorables ont eu lieu… et nous les avons (presque) toutes perdues.

Cette succession interminable de défaites est la marque de l’un des symptômes les plus redoutables de cette impuissance que nous impose le capitalisme. Il y a longtemps déjà que nous avons cessé d’agir pour ne plus faire autre chose que réagir. Nous sommes englués dans la résistance. On peut gloser sur le fait qu’il est normal d’être sur la défensive dans un contexte où le rapport de force est en défaveur des dominés. On peut prétexter qu’il n’existe aucun débouché politique pour permettre aux peuples de reprendre la main.

C’est juste, Mais l’entière vérité, c’est que pour le moment, le capitalisme nous a coupé le sifflet. Nous sommes en capacité de dire ce que nous ne voulons pas, mais à aucun moment de définir ce que nous souhaitons. Nous restons enchaînés au passé car il est tout ce qu’il nous reste.

En nous rendant étrangers et esclaves de notre propre réalité, le capitalisme réalise le tour de force de nous rendre incapable d’imaginer et de désirer notre propre futur. Il cadenasse nos affects dans les chaînes de son propre désir de maître. Or, sans but à atteindre, il n’existe aucune volonté et sans volonté, il n’y a pas d’action possible. Lorsque les altermondialistes déclarent que « le monde n’est pas une marchandise », ils ne disent à aucun moment ce qu’il est pour eux et encore moins ce qu’il devrait être.

Les batailles engagées pour les services publics ou les solidarités sociales tombent dans le même travers. Il s’agit constamment de défendre nos « acquis », de stopper l’offensive libérale alors même que ces « acquis » sont d’ores et déjà largement perdus, soit digérés par l’appropriation privée, soit rongés de l’intérieur par les logiques de rentabilité et prêts à tomber dans l’escarcelle des actionnaires. Un beau jour on va paumer nos frocs et on trouvera encore les moyens d’organiser des manifs pour la sauvegarde de nos slips.

Les capitalistes nous font le coup du cheval de Troie et nous tombons dans l’un des plus vieux panneaux de l’histoire ! La méthode est simple et efficace.

Imaginez. Vous êtes un gros connard de droite, ministre de l’économie de surcroit (Lagarde, Mer, Sarkozy, Fabius ou Strauss-Kahn vous avez le choix de votre avatar…), et vous avez pour mission de donner plein de fric à vos potes de la Bourse. Prenez un service public. Empêchez-le de remplir sa mission en lui sucrant des moyens financiers et en inoculant dans son organisme des logiques de rentabilité et de compétitivité. Pour lui ôter toute efficience sociale, arrangez-vous pour que tout ce qui merdait déjà à l’origine : lourdeurs bureaucratiques, pinailleries procédurières, rôle de coercition et de contrôle social, prenne le pas sur tout le reste. Une fois que vous avez bien foutu la merde, jouez le mec concerné et en colère : « C’est inadmissible, les français ont droit à des services de qualité, ce sont vos impôts qu’on jette par la fenêtre, l’État dépense une somme folle et voyez pour quel résultat… bla, bla, bla… ».

Mettez tout sur le dos des fonctionnaires, en les traitant copieusement de grosses feignasses. N’oubliez surtout pas de chauffer l’opinion publique à blanc grâce à un bon vieux matraquage médiatique. Pas de panique ! TF1 et France 2 se feront une joie de produire à la pelle des reportages catastrophistes avec pleins d’usagers/otages au bord de la crise de nerf. Au moment où le bordel est à son comble, réapparaissez avec votre déguisement de Zorro en sortant de votre cape la solution miracle : « la modernisation » du service public « malade », ce qui en « novlangue » capitaliste signifie « privatisation ». Dernier ingrédient indispensable à la réussite de votre entreprise de sabotage : l’intervention des syndicats et des partis de gauche.

Dès l’apparition des premières banderoles « défendons notre service public », Prenez la parole, le regard triste mais déterminé pour lancer : « Comment voulez-vous sauvegarder ce qui ne fonctionne pas ? Vous êtes rétrogrades et irresponsables ! Le changement demande des sacrifices mais avons-nous le choix » ? Tout le monde est baisé. Un ange passe. C’est celui du Capital. Il fait un gros bras d’honneur à l’assistance en emportant un gros paquet de pognon sous son aile. Emballé c’est pesé.

Ce scénario se rejoue depuis des années, de plus en plus souvent, sous toutes les variantes, dans tous les recoins de la planète. Le seul moyen pour changer la fin du film est d’arrêter de nous défendre pour redresser la tête, fixer nous même les règles de l’affrontement et surtout… son but. Il ne serait peut-être pas si con de suivre le vieux conseil de Marx, de cesser de s’agripper à ce qui n’existe déjà plus pour comprendre que nous avons un monde à gagner.

En définitive, c’est d’action politique que nous manquons le plus cruellement. Et la politique, notre politique, ce n’est peut-être rien de plus mais surtout rien de moins que d’agir en commun, jour après jour, pour commencer à nous approprier ce monde afin d’en esquisser nous-même les contours…

Textes et dessins sous licence creative commons by-nc-nd

Texte : Münin - dessins : Fañch

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.