mardi 13 mars 2012

mardi 13 mars 2012

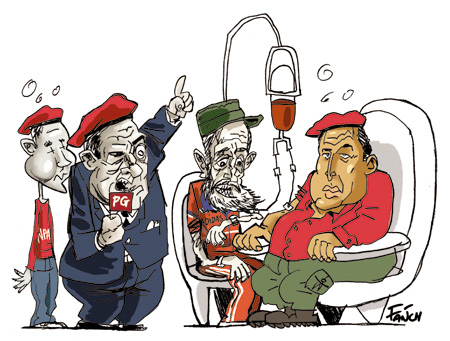

Par Fañch Ar Ruz, mardi 13 mars 2012 à 14:04 :: Comme des porcs ! :: #575 :: rss

La Bomba Latina !

Vous pouvez aussi lire le livre en entier ici et/ou l'acheter là

CHAPITRE I - Main basse sur la planète

Heureusement la loose de la décennie 2000 n’a pas élu domicile sur les cinq continents. Il y a un endroit où les luttes sociales ne furent pas à marée basse.

Un monde dans lequel la baston semblait payer. Un espace où la détermination politique avait force de loi. Un théâtre d’affrontement d’où jaillissait des trésors d’inventivité politique et d’expériences nouvelles. Le contraste se faisait brutal entre cette explosion d’initiatives bigarrées et protéiformes qui partait dans tous les sens et l’uniformité sordide et fade de la mondialisation capitaliste. A la fin des années 1990, le continent sud américain s’éveillait en fanfare d’une longue nuit policière et dictatoriale.

à observer ce qui se passe depuis plus de dix ans en Amérique latine, la première chose qui saute aux yeux, c’est l’intensité et la violence inouïe qui animent la lutte des classes. La colère fermenta longtemps, étouffée sous la chape de plomb de dictatures militaires sans scrupules qui pouvaient compter sur le soutien des États-Unis et bien souvent de la France pour assurer leur longévité. Dans les années 1990, la transition vers des régimes de démocratie libérale qui amplifièrent les politiques ultralibérales du FMI initiées par les anciens caudillos du coin, provoqua ce qu’on appelle chez les pompiers, un backdraft.

La libéralisation économique fit monter en flèche la température sociale. La libéralisation politique fut l’appel d’air qui libéra l’expression des colères populaires. La combinaison des deux forces déchaîna un mur de flammes qui carbonisa les miches des élites au pouvoir.

Le soulèvement zapatiste du 1er janvier 1994 donna le ton. Les indiens du Chiapas entrèrent en insurrection le jour même de l’entrée en vigueur de l’ALENA, accord de libre échange qui liait les États-Unis, le Canada et le Mexique. C’était donc bien le capitalisme qui mettait le feu aux poudres. Partout sur le continent, ceux qu’on écrasait depuis des lustres commencèrent à faire entendre leur propre musique : un son endiablé, énervé, entêté sur lequel les capitalistes et les gouvernements du coin allaient vite apprendre à danser. En 2001, les argentins, lessivés par le FMI, découvrirent que leurs comptes en banques sonnaient creux et que le patronat filait avec la caisse dans des fourgons blindés. En un éclair, les rues de Buenos Aires furent saturées par la foule. Une clameur gigantesque, émergeant de millions de tripes crispées, surchauffa l’atmosphère. « Que se bayan todos ! », (qu’ils s’en aillent tous !). Le président argentin de l’époque, le millionnaire Carlos Menem, qui avait bien profité des recettes libérales, ne se fit pas prier. Il quitta courageusement l’Argentine en hélicoptère.

A la fin de l’année 2005, Quito, la capitale de l’Equateur, fut le théâtre d’une scène similaire : même foule en colère, mêmes furies de batteries de cuisine et même chef d’État prenant ses jambes à son cou. à la même époque, en Bolivie, les luttes sociales se mettaient aussi sérieusement à sentir le souffre. Les indigènes et les paysans montrèrent les dents et dressèrent des barricades pour s’opposer à l’appropriation privée de ce qui était leur bien commun : l’eau et le gaz naturel. Au Brésil les paysans sans terre, n’attendirent aucun décret, ni la moindre autorisation gouvernementale pour occuper les exploitations des grands propriétaires terriens laissées à l’abandon.

Aux quatre coins de l’Amérique du Sud, les pauvres marquaient le tempo de la vie sociale et politique. Ils ne tendaient plus l’autre joue. Ils menaient la danse. Aux classes dominantes de montrer si elles pouvaient suivre le rythme. Non seulement les mélodies populaires sud-américaines se faisaient puissantes et entraînantes mais surtout, elles débordaient de variations, de thèmes, de renversements et de contre-thèmes. Le torrent des luttes de classes charriait les alluvions d’aspirations et de combats multiples et pluriséculaires. Derrière les barricades boliviennes ou dans les villages autonomes du Chiapas, avec la dénonciation du capitalisme, c’était cinq cents ans de colonialisme qui étaient vomis. En réclamant l’autodétermination politique et économique, les populations indiennes revendiquaient le respect de leur dignité et la reconnaissance de leurs identités. En luttant pour arracher les ressources naturelles à la prédation des multinationales, les mouvements populaires et indigènes posaient aussi les bases d’un autre rapport à la nature et à l’environnement, tissé de respect et de responsabilité collective. En cultivant les terres des anciens propriétaires terriens pour leur propre compte, les paysans sans terre brésiliens balançaient aux orties les méthodes agricoles hyperproductivistes centrées sur la recherche du profit pour privilégier une agriculture durable, privilégiant l’autosubsistance. Alors que dans la vulgate occidentale, l’écologie s’embourbait dans le moralisme individualiste et l’utilitarisme marchand, de l’autre côté de l’océan Atlantique, la sauvegarde de l’environnement, l’épanouissement social et la reconnaissance de la richesse et de la diversité culturelle fusionnaient dans le respect de « la Pachamama », la Terre Mère.

Ce flot de musique populaire ne s’en tint pas seulement à provoquer des acouphènes chez les bourgeois. Il commença à dire le réel et à la transformer avec des paroles bien à lui. En Argentine, les entreprises en faillite désertées par leurs propriétaires furent réinvesties par leurs anciens salariés restés sur la paille. Par nécessité et de manière complètement pragmatique, ils relancèrent des centaines de boites, en les occupant et en les gérant collectivement, sous forme de coopérative. Décisions prises en commun et démocratiquement dans des Assemblées générales régulières, égalisation des salaires, rotations des tâches et expérimentation de la polyvalence professionnelle : en luttant pour leur survie, des travailleuses et des travailleurs d’Argentine commençaient à s’émanciper de la conception capitaliste du rapport au travail. Mais ces hommes et ces femmes ordinaires prouvaient aussi qu’ils étaient capables de faire mieux que leurs anciens patrons véreux dans le domaine économique.

En 2003, 70% de ces entreprises autogérées avaient déjà atteint ou dépassées les niveaux de production antérieurs à l’effondrement économique de 2001. Plusieurs d’entre-elles créaient aussi de nouveaux emplois. Par l’intermédiaire de la création de plusieurs structures et de réseaux, toutes ces expériences se lièrent, entrèrent en résonance et acquirent une dimension globale. Cette nouvelle manière d’aborder les rapports sociaux, qui conjuguait développement individuel, initiative collective, gestion commune du pouvoir et satisfaction des besoins sociaux commença à essaimer dans toute la société argentine et à se heurter directement aux logiques capitalistes toujours dominantes. On vit émerger des cliniques, des écoles et des hôtels autogérés. Des connexions entre le monde de la production, les collectifs de chômeurs et des coopératives de consommation se créèrent. Des initiatives culturelles et artistiques, concerts de soutien aux travailleurs occupants des usines, expositions, créations de centres culturels, éclorent autour de tout ce foisonnement. Lorsque la police tentait de briser des occupations d’entreprise pour le compte d’un propriétaire frustré de voir le monde mieux tourner sans lui et surtout dégoûté qu’il ne tourne plus pour remplir ses poches, il n’était pas rare de voir tout un quartier s’opposer méchamment aux flics pour défendre ce qui était devenu un bien commun. C’était donc tout le tissu social qui était bouleversé par l’effervescence des pratiques populaires qui prouvaient qu’elles pouvaient s’ancrer en profondeur et durablement dans la société argentine. Aujourd’hui, il existe dans ce pays 205 entreprises récupérées contre 160 en 2004. Elles occupent près de 10 000 travailleurs, soit presque 4 000 de plus qu’il y a sept ans. On peut trouver des usines autogérées un peu partout sur le continent. Le Chiapas insurgé est organisé en 38 communes autonomes. La lutte des classes qui débouche sur des figures variées d’auto-organisation, c’est donc l’une des grandes spécificités de l’Amérique latine de ces quinze dernières années. Mais les mouvements populaires latino-américains allèrent plus loin dans l’innovation. Dans plusieurs pays, les conflits sociaux trouvèrent un débouché institutionnel avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de gauche radicale. Le Venezuela montra la voie en élisant Hugo Chavez président de la République en 1999. En 2005, les Boliviens portèrent au pouvoir le « Mouvement Vers le Socialisme » de l’indien Evo Morales. L’année suivante, l’Equateur suivi le mouvement avec la victoire de Raphaël Correa à la l’élection présidentielle. Une fois en place, ces nouveaux gouvernements s’attelèrent à satisfaire un certain nombre de revendications sociales et économiques qui avaient cristallisé les affrontements de classes des années précédentes.

Un gouvernement qui respecte le peuple et va dans le sens de ses attentes ? Pour nous, européens, ce fut déjà un putain de choc. C’était loin d’être terminé. Un concept, qui en Europe et en Amérique du Nord était devenu une sorte de formule sataniste tabou, retrouva sous les tropiques une application concrète : « nationalisation ». Les élites du monde civilisé chopèrent la tremblotte. Lorsque Chavez et Morales firent tomber le pétrole et le gaz naturel dans l’escarcelle de la gestion publique, par chez nous, on ne compta plus les patrons et les journalistes au bord de la crise de nerf. Le pire, c’était que ce monstre de militaire vénézuélien utilisait une partie de la rente pétrolière pour financer sa politique sociale. Lui et son pote l’indien clodo de la cordillère des Andes, faisaient franchement n’importe quoi ! Ils n’avaient rien compris au sens du mot réforme, qui comme tout le monde le sait, du FMI à la Banque mondiale en passant par le Parti socialiste, signifie soumettre la société au diktat des actionnaires. Qu’est-ce que c’était que ces mecs qui augmentaient les salaires, promulguaient des lois pour interdire les licenciements ou baissaient la durée du temps de travail ? La palme de la provocation revenait à Evo Morales qui jouait les petits malins en restructurant le régime de retraite bolivien au moment même où Sarkozy s’occupait consciencieusement du nôtre. Sauf que, lorsque la France sacrifiait son régime par répartition sur l’autel de la privatisation rampante et poussait les vieux à travailler de plus en plus vieux, le président bolivien prenait l’exact contre-pied des recettes libérales. Les caisses de retraites furent nationalisées. L’âge légal de départ à la retraite passa de 65 ans à 58 ans. Les femmes ayant exercé une activité professionnelle pouvaient désormais partir à 55 ans. Quant aux travailleurs qui bûchaient dans des conditions pénibles, ils pouvaient se mettre au vert à 51 ans.

Pour les éditorialistes du monde civilisé, il n’y avait qu’une explication possible à ces comportements barbares et arrogants : Chavez, Morales et compagnie étaient les réincarnations tropicales de Mao, de Staline et de tout ce qu’il y avait eu de rouge et sanguinaire au siècle dernier. Peut-être même que le corps d’Hugo Chavez accueillait simultanément les âmes damnées d’Hitler et de Staline… ça ne serait pas étonnant, vu la méchanceté du bonhomme. Les exégèses à base de bouillie libéralo-boudhiste rencontrèrent tout de même un écueil de taille. Les nouvelles terreurs bolchéviques latino-américaines prenaient pas mal de liberté vis-à-vis de leurs vies antérieures. Les livres d’histoires ne pipaient mot des élections démocratiques du Grand Timonier ou du Petit Père des Peuples. On n’avait jamais vu Staline remettre son pouvoir en jeu par référendum à la demande de l’opposition. Etrange… les nouveaux dictateurs soviétiques semblaient être des démocrates…

C’était d’ailleurs dans le domaine démocratique que ces gouvernements radicaux se montraient le plus inventif. Les luttes populaires ne se traduisirent pas uniquement par des changements de gouvernement et des réformes sociales. Elles débouchèrent aussi sur des bouleversements constitutionnels et entraînèrent une démocratisation du champ politique. Dès 1999, le peuple vénézuélien adoptait par référendum ce qui allait devenir la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela. Ce texte élargissait considérablement les pouvoirs des citoyens qui pouvaient désormais peser sur les grandes décisions diplomatiques, politiques ou socio-économiques par l’intermédiaire de référendums d’initiative partagée. Ces consultations pouvaient être réclamées par le pouvoir exécutif ou par la population. Toutes les charges ou les magistratures investies par le suffrage universel devenaient révocables. La nouvelle constitution sortait des sentiers battus du strict domaine politique pour garantir l’application d’un certain nombre de droits socio-économiques tels que l’accès gratuit à la santé ou à l’éducation pour tous. Pour s’acquitter de cette mission, l’État s’engageait à construire et à développer de grands services publics gérés démocratiquement. La défense de l’environnement et sa protection contre les intérêts privés faisaient aussi partie des innovations politiques portées par ce texte. Presque dix ans après le Venezuela, l’Equateur et la Bolivie adoptaient à leur tour des chartes fondamentales qui renforçaient les pouvoirs des citoyens et garantissaient la satisfaction des besoins sociaux.

Loin de s’en tenir à mimer le poisson pilote vénézuélien, ces deux pays jouèrent leur propre partition inspirée par leur contexte national et social. La Bolivie faisait la part belle aux droits des peuples amérindiens. L’Equateur inclut la nourriture dans les services de bases auxquels chaque citoyen devait avoir accès et légalisa le mariage pour les couples homosexuels. Lorsqu’on connaît le poids du christianisme dans cette partie du monde, on ne peut que saluer le caractère courageux de cette décision.

Ces trois nations unirent leurs voix dans la conduite de ce que leurs présidents nommaient « la révolution citoyenne ». Elle devait déboucher sur l’avènement d’une société d’émancipation et de justice sociale : « le socialisme du 21ème siècle ».

Loin de s’enfermer dans une posture défensive et de se limiter à un registre revendicatif, les luttes sociales assumaient leur dimension politique et leur vocation à bousculer l’ordre des choses. Le processus à l’œuvre en Amérique latine reposait sur une articulation audacieuse des mouvements sociaux avec les transformations institutionnelles : deux sphères qui entraient en résonnance, se chevauchaient et s’alimentaient l’une l’autre. Les mouvements populaires avaient été assez puissants et déterminés pour accoucher d’expériences gouvernementales, pour les aider à grandir et à survivre. Sans la mobilisation des classes populaires de Caracas, Hugo Chavez n’aurait pas survécu aux multiples tentatives de coup d’État fomentées par l’opposition. En retour, les vénézuéliens n’hésitaient pas à brandir la constitution bolivarienne pour défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits auprès du gouvernement. Cependant, rien d’idyllique dans ces rapports pourtant féconds entre initiatives populaires et pouvoir institutionnel. Ils étaient traversés de part en part de tensions et de contradictions. Et cela n’a rien de choquant ou de dramatique en soi. Tous les processus de transformation sociale le sont. L’histoire ne sera jamais un long fleuve tranquille.

Dans les nations ou des gouvernements « radicaux » sont arrivés au pouvoir. La lutte contre la droite et les forces de la réaction s’est traduite par le renforcement des pouvoirs de l’État - surtout de ceux du pouvoir exécutif - d’un côté, et par la création d’un vrai pouvoir citoyen, de l’autre. Cela n’a pas manqué de provoquer des tiraillements et des interrogations.

Comment la centralisation du pouvoir ne pouvait-elle pas étouffer les énergies populaires et les initiatives de ce que l’on a coutume de nommer « la base » ? La révolution devait-elle se faire de haut en bas ou de bas en haut, ou par les deux bouts à la fois ? Gros bordel. Vieilles questions, remises au goût du jour de manière passionnante par les expériences latino-américaines. L’illustration parfaite de ce sac de nœud se niche dans le référendum vénézuélien de 2007 qui visait à réformer la constitution de 1999. La proposition phare de Chavez était de permettre au président de la République (donc lui…) de se représenter indéfiniment. Un peu louche tout de même. L’argument avancé était encore plus tordu que la proposition elle-même : une sorte de logique « même joueur joue encore pour le bien de la Révolution ».

Et bien Chavez s’est pris une grosse chasse. La pilule n’est pas passée. Pourtant, l’apprenti dictateur a respecté le résultat du vote, et ceux qui lui ont barré la route n’étaient pas forcément tous des ennemis du « presidente ». Les choses ne sont pas toujours simples.

Bouleversement des rapports sociaux, reconfiguration du champ politique… et émergence de nouveaux rapports interétatiques : la petite ritournelle mutine d’Amérique Latine tournait au chœur polyphonique. Son simple déploiement jetait une lumière crue sur l’affaiblissement de la fanfare impérialiste et guerrière étasunienne. Il y a vingt ou trente ans, les Chavez, Morales et autres Correa n’auraient pas fait long feu. Mais les États-Unis n’avaient tout simplement plus les moyens d’installer et d’entretenir des dictateurs serviles aux quatre coins du continent. Fin d’une époque. Pour la subversion latino-américaine, l’air était devenu un peu moins vicié. Elle avait le champ libre pour concocter ses propres recettes dans le domaine des rapports entre les États, de la coopération économique ou encore de la sauvegarde de l’environnement. La 9 décembre 2007, la Bolivie, l’Equateur, le Brésil, le Venezuela, l’Argentine et le Paraguay s’associaient pour créer la « Banque du Sud ». Cette nouvelle institution financière se proposait d’émanciper la région de la tutelle du FMI et de promouvoir un développement économique régional autonome des instances internationales. Investir pour financer le développement social et économique des pays latino-américains, répartir équitablement ces investissements, fonder l’intégration économique régional sur la résorption des asymétries entre nations et sur la réduction des inégalités sociales : l’approche était originale.

Pas d’angélisme cependant. Il se joue autour de cette institution une véritable guerre géostratégique, l’Argentine et le Brésil cherchant à asseoir leur domination sur la nouvelle banque et à calquer son fonctionnement sur le modèle libéral de la Banque mondiale ou du Fond monétaire international. C’est l’évolution des rapports de force qui déterminera l’avenir de la Banque du Sud. D’autres constructions interétatiques faisaient preuve de beaucoup plus d’audace en bousculant réellement les dogmes capitalistes. C’était le cas de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques regroupant huit nations d’Amérique latine et des Caraïbes. L’ALBA refondait les rapports économiques interétatiques sur des logiques coopératives et favorisait pour cela le développement du secteur public. Le Venezuela, par exemple, acceptait de fournir à Cuba du pétrole à des tarifs préférentiels et bénéficiait en échange des compétences des médecins cubain pour développer son propre système public de santé.

La volonté des progressistes latino-américains de faire bouger les lignes outrepassait largement le domaine des échanges économiques et transcendait les frontières de l’Amérique du Sud. Prenant acte de l’échec du sommet de Copenhague et du refus des grandes puissances mondiales de prendre les mesures nécessaires pour endiguer le réchauffement climatique, le président bolivien Evo Morales retroussait une fois de plus ses manches et annonçait clairement la couleur : «Nous sommes conscients qu’il n’existe que deux chemins possibles : La Terre Mère ou la mort. Ou meurt le capitalisme ou meurt la Terre Mère ».

En avril 2010, il accueillait la première « Conférence des peuples contre le réchauffement climatique ». Changement de braquet radical par rapport à Copenhague.

Ce qui ce passa à Cochabamba ne ressembla en rien à une grand-messe où les élites mondiales, invoquant les malheurs de notre pauvre planète, passent leur temps à se toucher la nouille et à se renifler le derrière pour protéger leurs intérêts et faire le moins de concessions possibles. Pour reprendre les mots d’un écologiste nigérien, en Bolivie, « le peuple parlait au peuple, le peuple parlait au gouvernement, le gouvernement parlait au peuple. A Copenhague, le peuple ne pouvait pas participer aux discussions ». La résolution adoptée en Bolivie est trop riche pour être résumée en quelques lignes. Disons simplement qu’elle rompait radicalement avec la vision néolibérale de la défense de l’environnement. Elle rendait le capitalisme clairement responsable des catastrophes écologiques qui nous pendaient au nez. Elle exhortait les pays développés à prendre toutes leurs responsabilités en réduisant de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre, en prenant en charge les migrants jetés sur les routes pour des raisons climatiques et en honorant leur dette écologique vis-à-vis des pays en voie de développement. Elle prônait un mode alternatif de développement fondée sur la promotion d’une agriculture durable, sur des pratiques de coopération, sur l’échange et la gestion des technologies et des savoirs considérés comme des biens communs.

Enfin, elle proposait la tenue d’un référendum mondial sur le réchauffement climatique et la mise en place d’un tribunal international de justice climatique. Cela avait tout de même un peu plus de gueule que notre « Grenelle de l’environnement », qui, soit dit en passant, n’a jamais été appliqué.

C’est encore d’Amérique Latine que fusait l’idée de reconstruire un mouvement mondial capable de promouvoir une alternative globale au système capitaliste. Cette fois-ci, c’était Hugo Chavez, jamais à cours de propositions, qui s’y collait, avec son projet de création d’une Cinquième Internationale.

Une nouvelle internationale « sans manuel et sans obligation » pour reprendre les termes du président Vénézuélien, qui dépasserait la simple dimension « de forum de rencontre » dans laquelle s’embourbait le mouvement altermondialiste, pour engager de véritables actions coordonnées afin de déstabiliser et de dépasser le capitalisme.

Si nous voulons tirer profit des luttes des classes populaires latino-américaines et les rejoindre dans la grande baston qu’ils ont engagée pour l’émancipation, soyons vigilants et lucides et tâchons d’éviter deux chausse-trappes. N’idéalisons pas ce qui se passe sous les tropiques. Le continent sud-américain n’héberge pas que des Chavez, des Correa ou des Morales. Dans de nombreux pays, c’est encore la droite qui tient les rênes du pouvoir. Au Honduras un récent coup d’État militaire a débarqué le président progressiste Manuel Zelaya Rosales. Au sein même des pays les plus avancés dans la transformation sociale radicale, la lutte des classes fait rage et la bourgeoisie ne désarme pas. Les classes dominantes boliviennes ont tenté de se soustraire à l’autorité du gouvernement socialiste en réclamant l’autonomie pour les provinces qu’elles gouvernaient encore. Évidemment, ce sont les territoires les plus riches du pays. Au Venezuela, l’opposition commence à avoir une expérience considérable en termes de tentative de coup d’État. Même au sein des nations latines étiquetées à gauche, les nuances sont nombreuses. L’Argentine et le Brésil sont loin d’avoir pris leur distance avec les États-Unis et les politiques néolibérales. Et puis, comme disait le révolutionnaire russe Victor Serge : « le péril est en nous ».

Les mouvements radicaux sud-américains font face à leurs propres démons. La menace de dérive autoritaire et étatiste existe. Chavez est souvent borderline à se sujet. Si les transformations socio-économiques restent limitées, si les classes populaires ne perçoivent pas de bouleversements réels dans leurs conditions de vie, ces expérences de transformation sociale risquent de s’essouffler. Dans les pays du socialisme du 21ème siècle la propriété privée capitaliste se porte encore très bien. Si les mouvements populaires d’Amérique latine veulent tenir leur rôle dans la construction d’un projet mondial d’émancipation, ils ne doivent pas négliger les questions d’éthique. Le discernement et la clarté des positionnements sont des choses qui comptent en politique. N’en déplaise à Chavez, le dicton : « les ennemis de mes ennemis sont mes amis » a toujours eu des conséquences catastrophiques. En clair, la révolution mondiale avec Kadhafi et Ahmadinejad, ce sera sans nous.

Ne tombons ni dans le fétichisme, ni dans le plagiat. Les expériences latines ont des tonnes de choses à nous apporter. Mais L’Europe n’est pas l’Amérique latine. Caler ses roues dans celles d’un modèle a toujours stérilisé la puissance créatrice d’un mouvement révolutionnaire, étouffé ses énergies émancipatrices et contribué à imposer des réflexes dogmatiques et des instincts de conservation. Pensons aux rapports que même les plus critiques d’entre nous ont entretenus avec la révolution russe. On ne se cassait même pas le cul à traduire le mot « soviet » en français ! Il n’est pas très rassurant de voir une bonne partie de la gauche radicale française reprendre à son compte le « socialisme du 21ème siècle » sans que l’on sache très bien ce que cela signifie ou ce qui différencie ce nouveau cru de son ancêtre du 20ème siècle. Ce qui, en Amérique latine, renvoie à des expériences bien réelles, ne correspond à rien de tangible chez nous.

Texte : Munin

Dessins : Fañch Ar Ruz

Sous licence creative commons BY-NC-ND

Commentaires

1. Le mardi 13 mars 2012 à 17:17, par David

2. Le mardi 13 mars 2012 à 17:30, par Fañch

3. Le mardi 13 mars 2012 à 22:31, par Munïn

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.